Por Candelaria Botto

Pocas cosas atraviesan tanto la historia argentina como la deuda externa. Lejos de ser un fenómeno reciente, la Argentina ha sido escenario y experimento del endeudamiento global: hoy concentra más de la mitad de los programas activos del FMI e incluso dio origen al Club de París, una coalición de acreedores creada para asegurar el pago de deudas como la nuestra.

El endeudamiento se presenta como un hecho técnico cuando es profundamente político. Detrás de cada préstamo hay condiciones, intereses y consecuencias sociales concretas. Hay ganadores y perdedores. La deuda externa no sólo ordena la economía: también define prioridades. Lo que se paga en intereses no se invierte en salud, educación, prestaciones sociales, cuidados o jubilaciones.

Gráfico 1: Principales deudores del FMI, marzo de 2025

Fuente: CELAG

Ahora bien, las crisis de deuda que se repiten una y otra vez no pueden entenderse sin mirar otro dato clave: la Argentina es el país de la región con más dólares en manos del público y fuera del sistema financiero formal. Es decir, los dólares están, pero no circulan. Se genera a través de exportaciones, por una balanza energética positiva y una pampa húmeda que produce divisas en abundancia, aunque luego esas ganancias se fugan o se destinan al pago de viejas deudas. Así, el país queda atrapado en un círculo vicioso de endeudamiento y fuga, donde los dólares entran por un lado y salen por otro, sin transformar y potenciar la economía real.

¿Cómo llegamos hasta acá?

El ciclo de endeudamiento argentino moderno comenzó durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, que aplicó un modelo económico basado en la apertura financiera, la especulación, la tortura y la represión. En esos años, se consolidó un cambio estructural: el país pasó a depender explícitamente del crédito externo, y buena parte de esa deuda se utilizó para sostener un modelo de valorización financiera que benefició únicamente a los grandes grupos económicos.

Hacia el final del régimen, el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, estatizó las deudas privadas, trasladando al Estado lo que grandes grupos empresarios habían tomado con fines especulativos. Esa decisión selló una matriz de endeudamiento que todavía condiciona nuestra economía.

Tras el estallido de la convertibilidad en 2001, Argentina declaró el default, que siguió hasta el 2005 con las reestructuraciones de la deuda de Nestor Kirchner. Esto le permitió al país salir del default y marcó una posición de cierta autonomía frente al Fondo Monetario Internacional, aunque reconocía esta deuda tomada durante un gobierno de facto.

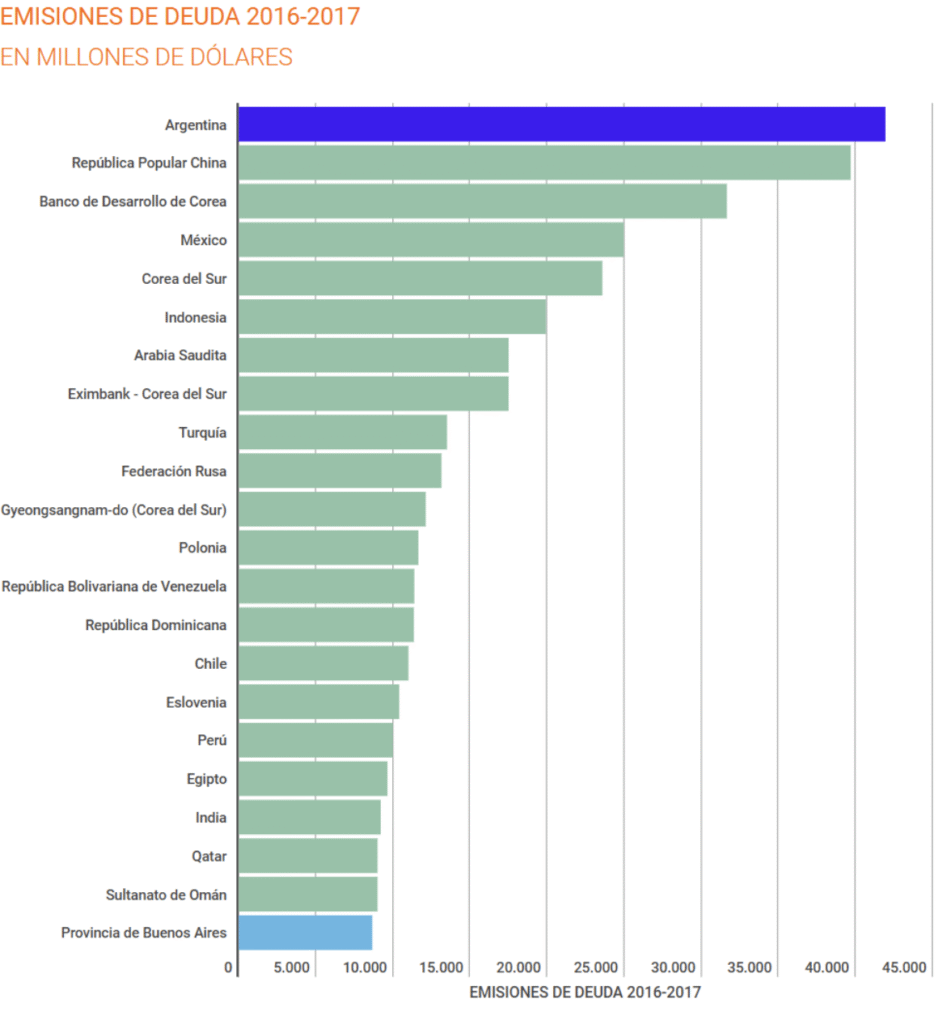

A su vez, el país no tuvo acceso a los mercados de deuda internacional hasta el 2016. En el medio, hubo múltiples reestructuraciones y pagos tanto a bonistas privados como al FMI. Fue el propio Nicolas Dujovne (ex ministro de economía de Mauricio Macri entre 2017 y 2019) quien dijo que el nivel de endeudamiento era bajo, lo cual significaba una “bendición”, ya que permitió tomar deuda récord en el gobierno de Cambiemos.

De esta forma, Argentina fue el país que más deuda tomó en 2016 y el segundo (detrás de Arabia Saudita) en 2017. El ciclo terminó con una crisis de sobreendeudamiento con acreedores privados que se “resolvió” con el programa más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional: más de 57 mil millones de dólares, superando no sólo los límites que impone la cuotaparte del país en el FMI, sino también violando los estatutos en relación al proceso de toma de deuda, que jamás pasó por el Congreso, pero que tampoco tuvo los tiempos burocráticos que exige el propio organismo multilateral.

Gráfico 2: Emisiones de deuda por país entre 2016-2017

Fuente: Infobae con datos de Agencia Bloomberg

El gobierno de Alberto Fernández renegoció esas deudas en un contexto límite, con el default como horizonte. Consiguió refinanciar con los acreedores privados y extender los plazos de pago con el FMI. Sin embargo, esa renegociación también implicó legitimar deudas tomadas bajo procesos de dudosa legalidad.

En el caso del Fondo, cabe destacar que la dudosa legitimidad también vino por su parte, ya que incumplieron sus propios estatutos. El problema no fue solo el monto, también lo fue la naturaleza del préstamo. Ese crédito, el más grande en la historia del organismo, funcionó más como un salvavidas político para el gobierno de Macri que como una herramienta para evitar una crisis de deuda, que es, en teoría, el objetivo del Fondo Monetario Internacional.

La discusión sobre el endeudamiento brilló por su ausencia en la campaña electoral del 2019, y el propio Frente de Todos tuvo posiciones encontradas durante las negociaciones de 2020 y 2021. Por eso resulta urgente reinstalar este debate en la agenda electoral, sobre todo frente a un nuevo ciclo de endeudamiento iniciado bajo el gobierno actual de Javier Milei.

A pesar de que los mercados financieros internacionales permanecen cerrados por la posibilidad de default y el riesgo país que nunca logró bajar de los 600 puntos, el actual presidente logró algo impensado: un nuevo programa con el Fondo. Por fuera de los marcos legales y reglamentarios, el FMI volvió a ofrecer un apoyo de campaña, esta vez al gobierno libertario. Se trata de un préstamo de 20 mil millones de dólares, que no solo perjudica la soberanía del país, sino que expone aún más la cartera del Fondo al riesgo argentino.

Una vez más, este endeudamiento no pasó por el Congreso Nacional, ni respetó los procesos internos del propio organismo internacional. La historia se repite: ¿cuántas veces puede el FMI financiar proyectos políticos neoliberales y luego exigirle al pueblo argentino que pague los costos con hambre, falta de empleo formal y condiciones de vida dignas?

La respuesta no puede ser la misma que en 2019. Es indispensable que construyamos una nueva estrategia y abramos una discusión amplia, popular y participativa sobre qué hacer con la deuda externa y, en particular, con el Fondo Monetario Internacional y su rol abiertamente partidario.

La deuda es con nosotres

Más allá de lo que se le debe a bonistas privados y a los organismos multilaterales, cada proceso de endeudamiento externo viene acompañado de otro, más silencioso pero igual de devastador: el endeudamiento de los hogares. En particular, el de las mujeres, que salen a cubrir con crédito lo que el Estado recorta para cumplir con el ajuste fiscal.

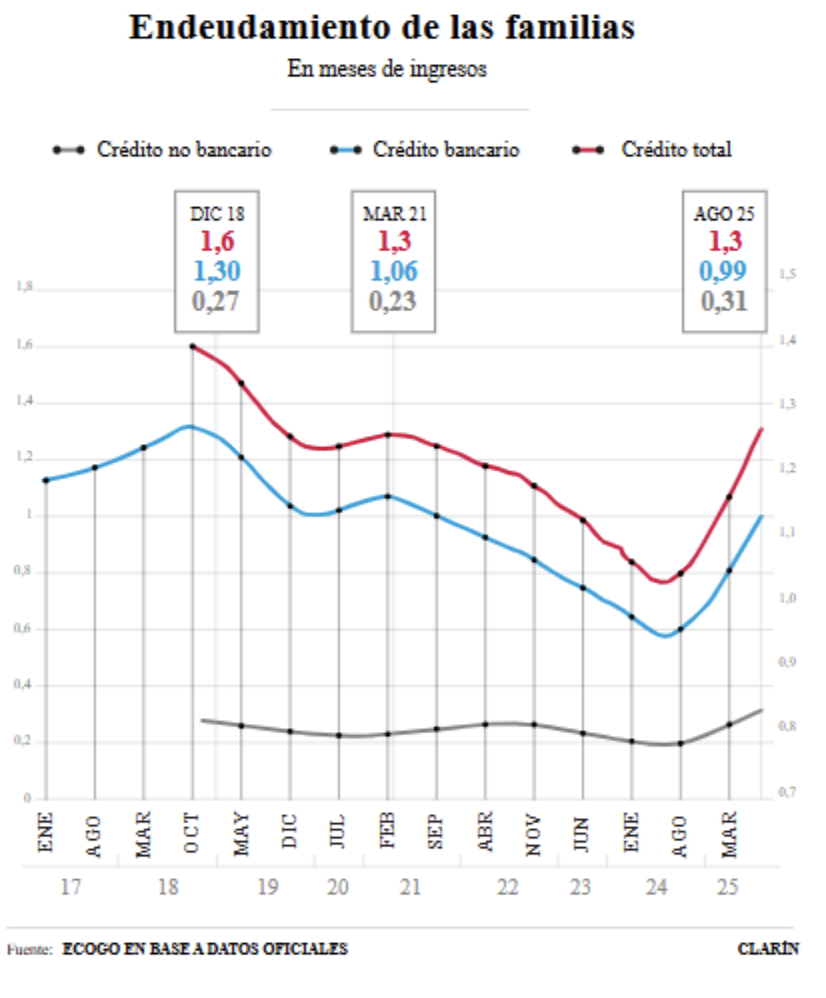

Actualmente, las familias ya deben más del 130% de su ingreso mensual a bancos y billeteras virtuales. En promedio, un hogar acumula deudas que superan su ingreso total mensual: incluso destinando un mes entero al pago (como si la vida se detuviera ese mes), aún no alcanzaría a pagar todo lo que debe. Es el nivel más alto desde la pandemia, solo que ahora ya no hay pandemia, sino ajuste neoliberal.

A su vez, el 16,5% de esa deuda está en mora, porque simplemente no se puede pagar. La pregunta es inevitable: ¿qué piensan hacer los y las candidatas frente a este endeudamiento privado que asfixia a las familias, que ya no sólo no llegan a fin de mes, sino que deben meses enteros de trabajo?

Gráfico 3: Endeudamiento de las familias entre 2017–2025

Fuente: Clarín en base a Ecogo con datos oficiales

Este endeudamiento tiene rostro de mujer. Se concentra en hogares monomarentales, que representan más del 85% de los hogares monoparentales del país. Dado que las mujeres y diversidades somos las principales responsables del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, cada vez que se negocia, se paga o se contrae deuda, se activa una cadena de consecuencias que recae desproporcionadamente sobre nuestros cuerpos y nuestros tiempos. En cada guardia de hospital colapsada, en cada prestación por discapacidad suspendida injustamente, hay madres, abuelas, tías y hermanas que sostienen con su trabajo gratuito lo que abandonó el Estado.

Cuando el FMI exige recortes, el Estado cumple. Y cada pago pago de deuda tiene su contracara: un comedor sin alimentos, un hospital que no logra atender pacientes pediátricos, una escuela sin mantenimiento, una jubilación que no alcanza ni para cubrir un tercio de la canasta básica. Hoy, los intereses de la deuda representan el componente más grande del gasto público. Es una bola de nieve que sigue creciendo y que ya amenaza con terminar de devorar lo destinado a salud, educación y jubilaciones.

Hay que poner la deuda en la mira

Estas elecciones legislativas no son solo sobre candidatos y candidatas. Son sobre qué proyecto de país queremos. Un proyecto que priorice pagarle a los acreedores internacionales o uno que priorice invertir en infraestructura para mejorar la vida de las personas. Por todo esto, es urgente auditar la deuda existente con un proceso transparente y participativo para entender a quién le debemos, qué se hizo con ese dinero y a quiénes afecta su pago. No más decisiones tomadas a espaldas de la ciudadanía, hipotecando nuestro presente y futuro.

El pago de la deuda no puede seguir poniéndose por encima de los derechos: necesitamos garantizar pisos mínimos de presupuesto para educación, salud, jubilaciones y programas sociales para que el pago de la deuda no ponga en peligro todo lo demás.

Las luchas que sostenemos día a día en los hospitales, en las escuelas, en los barrios, en las redes y en las calles también se juegan en las urnas. Este año vimos cómo el colectivo transfeminista se movilizó el 1° de febrero contra los discursos de odio del presidente, cómo trabajadores de la salud y la comunidad del Garrahan defendieron el derecho a una salud pública y de calidad, cómo cada miércoles los jubilados siguen reclamando por sus derechos, y cómo las consecuencias de la deuda se sienten en los bolsillos de millones.

Nuestro monitoreo en las redes sociales (como analizamos en el informe La Batalla Cultural online junto a Meedan) nos muestra que estas acciones no son casuales: los discursos de odio, la desinformación y las narrativas antifeministas fueron la legitimación de un programa de ajuste en los sectores más vulnerados económicamente, donde las mujeres y diversidades somos mayoría. Hoy, en Argentina, esas ideas se transforman en políticas concretas que desfinancian derechos y precarizan vidas. Por eso, de cara a las elecciones, necesitamos estar atentas, organizadas y presentes: en las redes, en las calles y en las urnas.