Por Agostina Mileo (a.k.a La Barbie Científica)*

A las palabras se las lleva el viento, y al presupuesto ¿quién se lo lleva? En el caso de la ciencia argentina, es como si hubieran dejado una ventana abierta en los momentos previos a una tormenta, para que una ráfaga intensa levante promesas y asignaciones dejándolas revueltas en un rincón inaccesible detrás de un mueble. El compromiso de la campaña presidencial de Mauricio Macri para duplicar la inversión en ciencia y tecnología no se concreta. En su lugar, las políticas públicas de los últimos dos años reducen tanto los fondos asignados al sector, como las posibilidades de incorporarse a la carrera de investigación.

En este contexto, el Ministro de Ciencia y Tecnología (quien también ocupaba ese cargo durante la gestión anterior) declaró “no hay ajuste en CONICET, lo estamos haciendo sustentable”. Ante esta afirmación, surgen las siguientes preguntas ¿qué hace sostenible un sistema científico tecnológico? ¿la cantidad de investigadores o los temas que se investigan? ¿la cantidad de dinero invertido o a qué se destina? ¿los productos mercantilizables que genera o la cantidad de papers que publica?

QUIÉN, CÓMO Y CUÁNTO: LA CIENCIA EN EL ESTADO

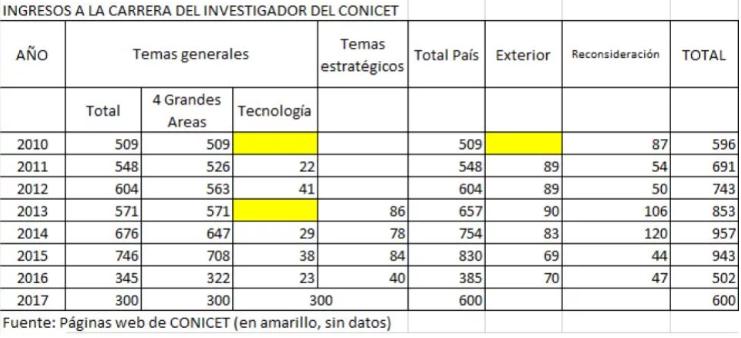

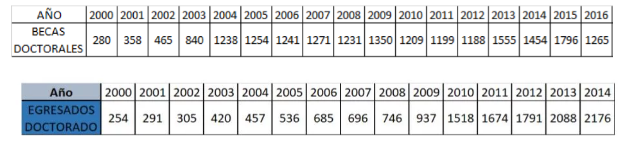

A fines de 2016, al anunciar el presupuesto para el año siguiente, se le habían asignado 31.728 millones de pesos al área de ciencia y técnica, lo que representaba un aumento del 17% respecto al periodo anterior con una paritaria cerrada en el 31%. Es decir que el aumento no alcanzaba ni siquiera para pagar los sueldos. Esta noticia, acompañada por una reducción de la cantidad de becas doctorales otorgadas (1265 en 2016 vs 1796 en 2015), generaron una serie de protestas y debates que culminaron con la toma del Polo Científico Tecnológico en la Ciudad de Buenos Aires.

Para 2018, el gobierno asignó los montos del presupuesto calculando una paritaria del 10%. Respecto a 2015, la asignación a Ciencia y Tecnología (CyT) percibió un aumento del 69,4%, lo que no sólo está lejos del doble que se había prometido sino que está por debajo del 102% de aumento del presupuesto total en el mismo periodo. Es decir: no es que el presupuesto general del Gobierno no aumente. Lo hace, pero esos fondos no van para CyT. El CONICET, que este año representa el 36% del gasto en CyT (en 2016 fue el 29%), va a recibir un aumento del 103% respecto a 2015, lo que podría parecer auspicioso si no fuera porque la mayor parte de su gasto se asigna a sueldos (el ajuste de paritarias debería ser del 92% respecto a 2015) y porque debe considerarse la incorporación de investigadores de 2014 y 2015, que impacta con dos años de demora por la dinámica de ingresos del personal.

Fuente: El Cohete a la Luna, Jorge Aliaga

La discusión actual se da entre dos posiciones: quienes dicen que esta asignación presupuestaria representa un recorte y quienes dicen que el crecimiento del sistema científico-tecnológico se dará mediante una nueva manera de administrar los recursos. Los defensores de la segunda postura sostienen que es fundamental concentrar el otorgamiento de becas a investigaciones en temas estratégicos para generar producción científica con aplicaciones mercantiles y generar inversiones del sector privado. Como puede observarse en el siguiente gráfico, este ha sido el criterio aplicado para los últimos ingresos.

Esta redistribución presenta un problema fundamental: la priorización de los temas estratégicos, en un contexto en el que la asignación presupuestaria no aumenta acorde a paritarias e inflación, supone la reducción de becas en otros temas. La implementación del programa Argentina Innovadora 2020, que entre otras metas planteaba incrementar la planta de investigadores a una tasa del 10% anual hasta alcanzar un total de cinco investigadores por cada mil integrantes de la Población Económicamente Activa, solucionaría esta cuestión.

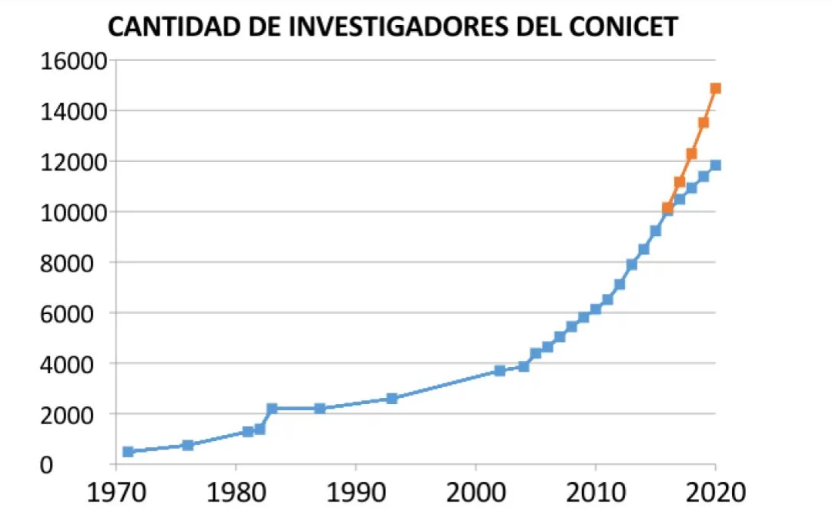

Cantidad de investigadores del CONICET. A partir del año 2016 se muestra en línea roja la curva que se esperaba en función del Plan Argentina Innovadora 2020 y en línea azul la evolución con un crecimiento neto de 450 cargos anuales. Fuente: El Cohete a la Luna, Jorge Aliaga

Para que las nuevas políticas públicas de CyT no sean vistas como un ajuste al sector, entonces, lo que se hizo fue presentar dos afirmaciones ante la opinión pública: que el presupuesto no se ha reducido en términos absolutos (por lo tanto, no es un recorte en sentido estricto) y que el sistema tal como estaba era despilfarrador. Para instalar esto último, el carácter supuestamente atractivo para el mercado de los temas estratégicos se utilizó para proponerlos como “investigación útil”, en contraposición a la “investigación inútil” del resto de las áreas.

PRECARIZACIÓN: EL INGREDIENTE NO SECRETO PARA COCINAR UNA FUGA DE CEREBROS

“Las carreras de grado universitarias están pensadas para habilitar el ejercicio de profesiones, más allá de que algunas de ellas tengan parte de sus curriculas destinadas a iniciarse en la práctica de la investigación, como por ejemplo las tesinas finales. La formación moderna de los investigadores se realiza formalmente a través de una carrera de posgrado: el doctorado. Cursar un doctorado significa, esencialmente, aprender a ser investigador. Y para eso, siguiendo las formas históricas de aprender oficios, uno se convierte en un investigador investigando”, señala Jorge Aliaga, ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas, físico e investigador del CONICET. La formación doctoral, entonces, puede pensarse como la base del sistema científico tecnológico. Por la exigencia y la dedicación requerida, los planes de fomento a la investigación se han centrado históricamente en facilitar y promover las becas.

Fuente: El Cohete a la Luna, Jorge Aliaga

Esta es una decisión que impacta a largo plazo. Las becas doctorales otorgadas en 2014 finalizarán en 2020 y la posdoctorales de 2015 en 2018, por lo que el número de ingresantes no es la única variable de ajuste. Quienes entraron al sistema para realizar su investigación en temas que hoy no son considerados estratégicos, por ejemplo, ven comprometida su continuidad. Esto, por un lado, presenta un problema de empleo: entre la formación universitaria y la doctoral, una persona pasa entre 10 y 15 años capacitándose para la investigación en desmedro de otras habilidades más valoradas por el mercado. Por otro lado, esta formación representa una inversión por parte del Estado que no va a llegar a dar los resultados esperados.

Sin embargo, aunque esta formación demande altos niveles de especialización y dedicación exclusiva, los becarios no son considerados trabajadores. “Si en un informe ponés ‘trabajo’ te lo tachan y ponen ‘actividades’. Y si ponés ‘sueldo’ lo reemplazan por ‘estipendio’” comentan Virgina, Jesuana y María de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

En los fundamentos del Estatuto de los Investigadores en Formación, la agrupacion Jóvenes Científicos Precarizados (JCP) consigna los detalles de las condiciones actuales para becarios: “No se reconoce el derecho a una obra social (incluyendo al grupo familiar), a los aportes jubilatorios, al aguinaldo, a las vacaciones reglamentadas, a las licencias de diversa índole, a la antigüedad, a la seguridad e higiene laboral. En algunos casos, se percibe un adicional en los estipendios para solventar un sistema de salud privado, lo que resulta insuficiente. Los años destinados al trabajo de investigación, no son computados a efectos de una futura jubilación o pensión. No se prevén licencias por enfermedad o por accidente y, sólo en muy pocos casos, por maternidad y paternidad. De ser autorizadas, la duración de las vacaciones se encuentra a voluntad del Director. El tiempo trabajado — incluyendo el que se destina a la docencia— no es considerado experiencia profesional. Asimismo, no existe mecanismo alguno que ajuste el estipendio percibido, en función de una escala salarial u otro indicador formal”.

Para Virgina, licenciada en física, trabajadora de la CNEA y delegada de ATE, uno de los grandes problemas reside en que “los acuerdos dependen exclusivamente de la institución, no hay una bajada ejecutiva que regule la situación”. En el caso de la CNEA, cuenta, hay quienes pasan más de una década entre distintas instancias de precarización sin pasar a planta permanente. Las becas del organismo, en principio de hasta tres años con posibilidad de prórroga, se extienden por varios periodos. Estas becas son para profesionales que ingresan a la institución y se entienden como una capacitación necesaria por la especificidad de las tareas, “aunque en cualquier trabajo uno pasa un periodo de aprendizaje y no por eso es necesaria una modalidad extraordinaria, además de que hoy también las hay para tareas administrativas” agrega María, ingeniera mecánica. Quienes perciben estas becas (que se obtienen por concurso) cobran un 23% menos que un profesional que ingresa por otra vía y, a diferencia de los becarios CONICET, cuentan con licencia por enfermedad y obra social. Si por alguna razón (frecuentemente haber conseguido un trabajo mejor), el becario decidiera rescindir el acuerdo, deberá devolver el dinero de su estipendio por el período restante. En los últimos años, 190 de los 300 becarios han pasado a otras modalidades de contratación y la institución ha comunicado que en 2018 no convocará a concurso.

Durante años, el aumento de la cantidad de investigadores se usó como indicador de crecimiento del sector, pero poco se dijo de las condiciones precarias de empleo que posibilitaron esas incorporaciones . Hoy, para quienes quieren investigar en Argentina, la reducción de recursos representa que las condiciones adversas de siempre sean también inaccesibles.

INSTRUCCIONES PARA PARIR UNA CARRERA

Para las mujeres, vivir de la ciencia presenta dificultades extra. En principio, para llegar a decidir estudiar carreras afines a la investigación debemos sortear un montón de prejuicios, entre los que se destaca el que supone que la actividad científica requiere una inteligencia extraordinaria que no es frecuente en las mujeres. Según datos del Ministerio de Educación el 45% de las estudiantes universitarias eligió el área de Ciencias Sociales y Jurídicas, seguidas por el 34% en Ciencias de la Salud, 8% en Artes y Humanidades, 7% en Computación, ingeniería y arquitectura, 4 % en Ciencias y un 1% en las restantes. Si consideramos que el 80% de los cargos directivos del Ministerio de Ciencia y Tecnología son ocupados por varones (las mujeres en estos cargos presiden comisiones asesoras, si solo consideramos secretarías no hay ninguna) y que a pesar de ser el 60% entre los investigadores asistentes del CONICET solo somos el 26% entre los superiores, tampoco hay grandes incentivos para alentar estas vocaciones.

“En la primera línea del organigrama no hay ninguna mujer”, cuentan las compañeras de la CNEA “y no sólo en puestos directivos, en los de mayor responsabilidad técnica tampoco. Nuestra institución se caracteriza por la producción, y no hay una sola jefa de reactor”. Que las mujeres sean una rareza en estos ambientes genera todo tipo de dificultades, desde los micromachismos “cada vez que terminábamos de comer alguien decía “a ver quién sirve el helado” e inmediatamente todos miraban a las pocas mujeres de la mesa”, hasta problemas estructurales que expulsan a las mujeres del espacio laboral. La falta de licencias por maternidad y jardines paterno-maternales encabezan la lista de los obstáculos a sortear para hacer ciencia.

Desde que fueran instituidas en 2007 (30 años después de que fueran reglamentadas en la Ley de Contrato de Trabajo), las licencias por maternidad de CONICET han sido fuertemente criticadas. Por un lado, no se contemplan prórrogas para la presentación a becas. Entonces, si una investigadora finalizara el doctorado y tuviera que presentarse para la asignación de una beca posdoctoral durante su licencia debería, o bien prescindir del beneficio o bien esperar al próximo llamado y vivir de ahorros u otros trabajos hasta entonces. Por otro lado, la licencia por paternidad o maternidad no gestante es inexistente, lo que posiciona a quienes se embarazan en una situación coercitiva para asumir la totalidad (o la mayor parte) de las tareas de cuidado.

En el caso de los jardines, no son un beneficio estipulado en ningún convenio ejecutivo. Desde CNEA nos cuentan que “en los 80 un día fueron y le coparon la oficina al director de aquel entonces con todos los hijos, diciéndole que no se iban a ir hasta que no hubiera jardín. El tipo cedió su residencia, que estaba dentro del predio, pero no es que un día se levantaron y pusieron un jardín porque les agarró un ataque de bondad”. Desde ese entonces, la institución garantiza, durante toda la jornada laboral, un jardín de enseñanza oficial cercano al lugar de trabajo. Además, en uno de los establecimientos lograron que la institución cediera un espacio para una colonia de vacaciones y entre ellos organizan eventos para juntar fondos y pagar a los docentes.

Las políticas dirigidas a la conciliación entre maternidad e investigación son cruciales para la retención de mujeres en el sistema científico-tecnológico. El informe She Figures de 2013, que analiza la producción científica en la Unión Europea muestra una notoria polaridad Este-Oeste. Países como Rumania (36%), Letonia (32%) y Bulgaria (26%) tienen la mayor cantidad de mujeres en puestos de investigación. Esto tendría un origen histórico, ya que durante los regímenes socialistas las Universidades se abrieron para las mujeres, que incluso eran favorecidas y pudieron continuar sus carreras como investigadoras. Estos países también generaron una red muy fuerte para el cuidado de los hijos, por lo que esas mujeres pudieron volver a sus trabajos relativamente rápido. En base a estos resultados, la Unión Europea lanzó un programa a largo plazo llamado Horizonte, que plantea objetivos para el 2020. Según la Dirección General de Investigación e Innovación, “contempla importantes medidas para equilibrar el desajuste de género en el ámbito científico europeo, como introducir la variable del género en cada una de las fases del ciclo de investigación e innovación: balance de género en los equipos de investigación y en los procesos de toma de decisiones, como grupos de expertos o paneles. Los datos obtenidos hasta ahora”, aseguran, “muestran que no hay evidencia de una reducción espontánea de la desigualdad de género, de manera que todas estas iniciativas son necesarias para que se progrese en esta materia. Con adecuadas medidas como éstas y otras que se tomen, los progresos llegarán”.

Esta dimensión es fundamental para comprender que, más allá de la cantidad de dinero destinada al sector, el ajuste es tal en tanto no contempla la implementación de políticas de crecimiento que incentiven a las mujeres a involucrarse en carreras científicas y sostenerlas.

¿CUÁNTO VALEN SATÉLITES ESPÍAS, RADARES MILITARES Y LA FENOMENOLOGÍA DEL ESPÍRITU?

Las dimensiones del recorte son varias y pueden resumirse en que un sistema sin nuevos ingresos, en el que se limita la amplitud de temas y cuyo presupuesto se destina casi exclusivamente al pago de sueldos achica su perspectiva de futuro. En el corazón del análisis, una vieja pregunta, ¿cómo asignamos valor al conocimiento?

La restructuración del sector científico tecnológico no sólo responde esta pregunta en tanto define que aquello que se puede monetizar es más digno de ser investigado, también nos propone un valor social y determina cuán prioritario es. Dejarlo de lado es pensar que está separado del avance de otros sectores, que no es posible una retroalimentación. Y, sobre todo, es anunciar a los cuatro vientos que la formación de excelencia no es una política pública ni un trabajo digno.