Por Danila Suárez Tomé y Agostina Mileo

El 9 de enero de 2025, el filósofo argentino Alejandro Rozitchner, conocido por sus charlas motivacionales en empresas y cursos sobre entusiasmo y alegría, publicó en su perfil de X un video de un minuto en el que sostiene que las “diferencias entre los sexos” pueden explicarse a partir del comportamiento de chimpancés. En el corto, Rozitchner afirma que, mientras las hembras “se arremolinan en torno a un recién nacido”, los machos “están por allá jugando a la lucha”, y sostiene que esto constituye una prueba irrefutable y una explicación suficiente para los roles de género. El video se viralizó y desató un intenso debate en redes, en un contexto atravesado por fuertes reclamos frente a la decisión del gobierno nacional de eliminar materiales de Educación Sexual Integral (ESI) de la plataforma Educ.ar, considerados “ideologizados” según la doctrina mileísta.

En este artículo, analizamos los recursos retóricos que Rozitchner emplea para construir su mensaje y señalamos los errores de razonamiento que atraviesan su argumentación. En particular, examinamos su uso del primatólogo Frans de Waal para respaldar conclusiones simplificadas sobre las diferencias sexuales en los seres humanos, sin reconocer los debates y críticas que sus planteos han generado dentro de la primatología y la biología evolutiva.

Para ello, contrastamos sus afirmaciones con discusiones actuales en estos campos desde una perspectiva feminista, explorando cómo ciertos discursos científicos pueden ser utilizados de manera reduccionista para naturalizar la desigualdad de género. También contextualizamos la viralización del video dentro de la estrategia discursiva del oficialismo para justificar el desmantelamiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral.

Finalmente, analizamos cómo la construcción de un supuesto “rigor biológico” no solo se instrumentaliza para debilitar el derecho a una educación basada en conocimiento científico actualizado, sino que también refuerza discursos que justifican la exclusión y la violencia hacia ciertos grupos.

No es casualidad: cómo el discurso de Rozitchner apoya las políticas de desmantelamiento de la Educación Sexual Integral

El video de Rozitchner no es un hecho aislado ni una reflexión espontánea sobre la naturaleza humana. Su publicación coincidió con el anuncio del gobierno de la eliminación de materiales de Educación Sexual Integral de la plataforma Educ.ar (1), medida justificada bajo el argumento de que los contenidos “ideologizados” debían ser reemplazados por otros que “se apoyen en la rama biológica, que es la familia”. Más allá de la vaguedad de estos términos —sin definiciones claras sobre qué se entiende por “familia” o “rama biológica”—, el episodio se inscribe en una ofensiva más amplia contra la ESI, presentada bajo el discurso de la supuesta despolitización de la educación.

Fuente: De Caroladominici – Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79002158

Fuente: De Caroladominici – Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79002158

En esa línea, la retórica del oficialismo adopta un enfoque particular que vincula esta decisión con el cumplimiento de la ley de Educación Sexual Integral. Esta normativa garantiza el derecho de todos los alumnos a recibir ESI en establecimientos educativos públicos y privados bajo jurisdicción nacional, provincial y municipal.

Para justificar la eliminación de estos insumos educativos, el gobierno argumenta que los materiales no cumplían con los parámetros establecidos por la ley, ya que, al no adecuarse a la edad de los destinatarios, podrían resultar difíciles de comprender. También señalan que algunos utilizaban “lenguaje no contemplado en los lineamientos oficiales”, es decir, lenguaje inclusivo. Por último, sostienen que ciertas piezas carecían de “rigor biológico científico”.

Además de la alusión a la ley de ESI, otro argumento legal esgrimido fue el supuesto incumplimiento del decreto 1086/24, que establece que:

“Los derechos enumerados precedentemente [aquellos establecidos por la Convención de los Derechos del Niño y otras normativas similares] resultan vulnerados especialmente cuando en el ámbito educativo se pretende efectuar un adoctrinamiento político de los niños, niñas y adolescentes, imponiendo una manera de pensar y/o actuar político partidaria, lo que constituye un trato que afecta la dignidad, la integridad moral y la libertad de pensamiento”.

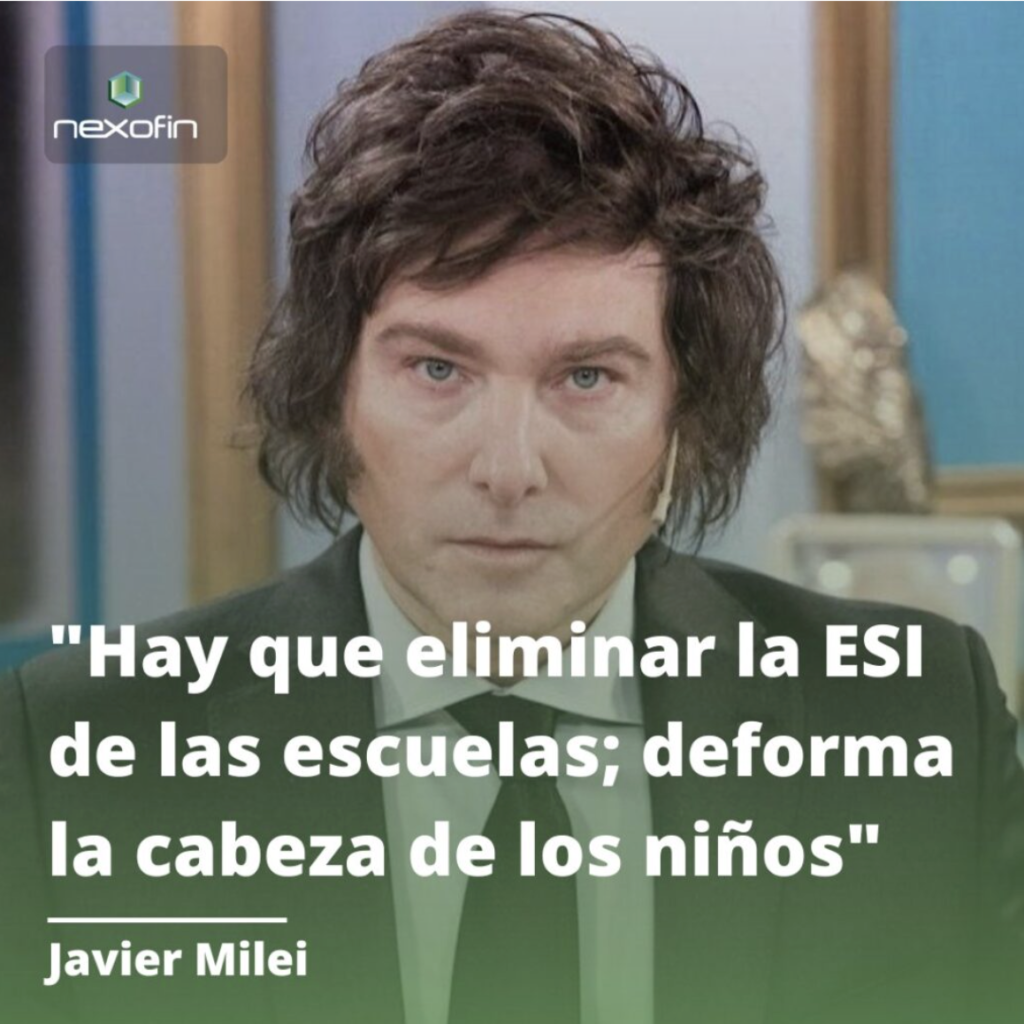

La caracterización de estas declaraciones y justificaciones como estrategia retórica se ancla en el hecho de que el ataque a la Educación Sexual Integral fue una piedra angular del ascenso de Milei como referente de la ultraderecha. Basta recordar que calificó a la ESI de “plan para eliminar a los seres humanos” y afirmó que, de llegar a la presidencia, la eliminaría ya que “deforma la cabeza”, “es adoctrinamiento”, sirve para “perseguir a los que piensan diferente” y busca “impulsar el socialismo”.

Fuente: Nexofin.

Fuente: Nexofin.

En este contexto, más que sorprender, esta repentina defensa de los lineamientos de la ley de ESI invita al escepticismo, especialmente si consideramos que las declaraciones de Milei en campaña encajan perfectamente con los términos ambiguos del decreto 1086 y con los comunicados del Ministerio de Capital Humano.

La lectura que se impone es que el gobierno, en lugar de derogar leyes progresistas, despliega estrategias para restringir el acceso a los derechos que califica como “ideología de género”. En el caso de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, por ejemplo, se recortó la entrega de insumos para la realización de abortos. Con la ESI, en cambio, se recurre a interpretaciones forzadas de la ley y a normativas ambiguas que facilitan su desmantelamiento.

Las declaraciones de Rozitchner no pueden entenderse de otro modo que como una colaboración discursiva con una política en marcha. A primera vista, podría parecer que el creador de “Corporate Positive Games” —una plataforma destinada a fomentar la “positividad” en las empresas— busca oponerse a la politización de la educación mediante una reivindicación de la objetividad científica como valor central de la escolarización. Sin embargo, este planteo refleja la estrategia retórica del gobierno: presentar la ESI como un conjunto de manipulaciones espurias promovidas por un grupo con intereses particulares (feministas, personas LGBTIQ+, etc.), que distorsiona los fundamentos del conocimiento en función de sus propios fines y corrompe los lineamientos curriculares.

Lejos de lo que muchos creen, la ESI no es un agregado a los contenidos escolares ni una serie de cursos o actividades especiales que se desarrollan en paralelo a las “clases normales”. Por el contrario, supone una reforma estructural de los programas y contenidos de todas las materias, incorporando críticas, hallazgos y revisiones actualizadas para corregir sesgos sexistas en diversas disciplinas científicas. Por eso, la política del gobierno no se limita a cuestionar que se brinde información sobre prácticas sexuales seguras para personas LGBTIQ+ —lo que respondería a una homofobia más tradicional—, sino que avanza en un desmantelamiento más amplio. La eliminación de materiales de ESI se combina con el desfinanciamiento y la censura de investigaciones en instituciones científicas públicas sobre cambio climático, activismo LGBTIQ+ y estereotipos de género.

Cuando Rozitchner habla de “pruebas de la naturaleza”, se inscribe en esta ofensiva sobre la noción de verdad, contribuyendo a la restitución de un sentido común homofóbico, transfóbico y sexista que en los últimos años ha sido fuertemente cuestionado. Su intervención, al igual que la política gubernamental, busca legitimar discursos reaccionarios bajo la apariencia de conocimiento científico. El ataque contra la ESI no es solo un ataque al derecho a la identidad, sino también al derecho a una educación basada en los estándares científicos actuales. Por eso, en lo que sigue, examinamos las ideas que, desde el campo científico, han refutado, discutido y reformulado estas supuestas “diferencias entre los sexos muy claras”, desmontando los fundamentos de este embate contra la educación sexual integral.

«¿Es el heteropatriarcado?»: Cómo Rozitchner usa a los chimpancés para hablar de los humanos

En su video, Rozitchner utiliza una serie de estrategias discursivas y recursos retóricos con el objetivo de deslegitimar explicaciones críticas y feministas sobre las diferencias sexuales en humanos. Desde el inicio, elige una escena llamativa del comportamiento animal para captar la atención:

“¿Qué pasa cuando nace un bebé chimpancé? Las hembras se arremolinan tratando de alzarlo. Los machos están por allá, jugando a la lucha.”

La elección no es casual. Al mencionar a los chimpancés, uno de los parientes evolutivos más cercanos a los humanos, Rozitchner sugiere que los comportamientos diferenciados por sexo que describe tienen un reflejo directo en nuestra especie. A partir de esta escena, introduce una serie de preguntas retóricas que buscan ridiculizar las posturas críticas respecto de la extrapolación de este tipo de conductas en primates a los humanos:

“¿Por qué sucede esto? ¿Es el heteropatriarcado? ¿Es lo que les enseñaron en el colegio? ¿Es fruto del capitalismo avasallante que nos impone una norma machista? ¿Fueron adoctrinados por la derecha?”

Estas preguntas no están diseñadas para abrir un debate, sino para desacreditar, mediante la burla, perspectivas feministas y críticas que analizan las diferencias sexuales en humanos y otros animales, así como la construcción de los discursos científicos que las estudian —en este caso, desde la primatología—.

Una madre chimpancé acuna a su bebé en el Parque Nacional Gombe Stream, Tanzania. Fuente: https://janegoodall.ca/our-stories/helping-mothers-helps-chimpanzees/

Una madre chimpancé acuna a su bebé en el Parque Nacional Gombe Stream, Tanzania. Fuente: https://janegoodall.ca/our-stories/helping-mothers-helps-chimpanzees/

Luego, presenta una afirmación categórica:

“Esta es una de las pruebas de que la naturaleza presenta diferencias entre los sexos muy claras y que no todo es cultural como suele decirse de un modo un poquito ignorante.”

Al presentar una escena anecdótica del comportamiento de los chimpancés como “prueba” de diferencias naturales entre los sexos, Rozitchner otorga un peso argumentativo desproporcionado a la observación. Sin embargo, lo que describe no constituye evidencia científica, sino una interpretación reduccionista de una porción mínima del comportamiento de animales con sociedades complejas. Descontextualizada, esta escena resulta insuficiente para sostener conclusiones generalizadas sobre las diferencias entre sexos, especialmente en humanos.

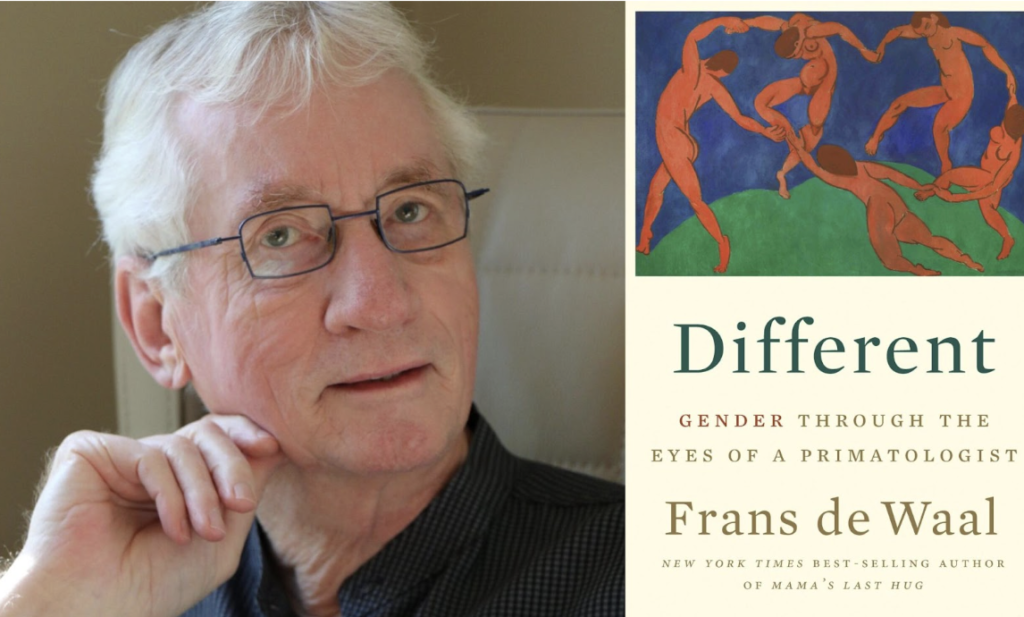

Para reforzar su postura, el autor de No pienses tanto las decisiones (2023) y Ganas de vivir (2012) recurre a la autoridad científica del célebre primatólogo Frans de Waal:

“Este caso lo cuenta Frans de Waal, el primatólogo, a quien recomiendo mucho leer porque nos informa respecto de un montón de cosas del mundo animal que nos involucran y que desconocíamos.”

Sin embargo, la mención a De Waal es vaga y estratégica. Rozitchner no explica cómo los estudios del primatólogo respaldan su afirmación, lo que refuerza el salto argumentativo injustificado entre ambos. Finalmente, concluye su exposición posicionándose como un portador de la verdad, descalificando a quienes no comparten su visión:

“Los seres humanos formamos parte también de esa realidad natural, por más que haya mucho intelectual suelto que no quiera entenderlo. Hay que corregir algunas ideas.”

Este cierre no sólo busca consolidar su autoridad, sino también clausurar cualquier posibilidad de debate racional entre posturas diversas. Al descalificar a quienes piensan distinto, presenta su perspectiva como la única válida y reduce otras miradas críticas a simples “ideas equivocadas”.

Como se deja ver, el argumento de Rozitchner está plagado de simplificaciones y falacias que distorsionan los debates científicos sobre las diferencias entre los sexos. Una de las más evidentes es la generalización apresurada: toma una escena específica observada en chimpancés —hembras cuidando crías y machos peleando— y la utiliza como “prueba” de que estas diferencias son innatas y universales en varias especies. Este razonamiento ignora la complejidad de factores culturales, históricos y sociales que moldean el comportamiento humano.

Además, incurre en una falsa dicotomía al plantear que las diferencias sexuales sólo pueden explicarse desde dos perspectivas opuestas: naturaleza o cultura. Este enfoque ignora que ambas dimensiones no están separadas, sino que interactúan de manera compleja y dinámica. También apela a la falacia naturalista, asumiendo que si algo ocurre en la naturaleza, entonces debe ser válido o deseable en las sociedades humanas. Este razonamiento omite que lo “natural” no siempre es lo correcto ni lo aplicable en contextos humanos, donde las dinámicas culturales, éticas y sociales son determinantes.

Por último, Rozitchner recurre a estrategias retóricas para distorsionar y deslegitimar las posturas críticas. Construye un hombre de paja al simplificar las ideas feministas y atribuirles posturas extremas —como que todo comportamiento humano se reduce al capitalismo o al heteropatriarcado— para descalificarlas fácilmente. También menciona a Frans de Waal como respaldo científico, aunque de manera imprecisa. Este uso superficial de una figura de autoridad intenta legitimar sus argumentos sin aportar evidencia concreta ni respetar la complejidad del debate.

Y a todo esto, ¿qué dice Frans de Waal?

Frans de Waal fue un primatólogo y etólogo reconocido por sus estudios sobre el comportamiento social de los primates y su vínculo con las dinámicas humanas. Su trabajo aborda temas como la empatía, la moralidad y la cooperación, destacando la continuidad entre los humanos y otros primates en términos de emociones y comportamientos sociales. En su video, Rozitchner no menciona ningún libro en particular, pero, conociendo la obra de De Waal, podemos suponer que se refiere a Diferentes: Lo que los primates nos enseñan sobre el género (2022).

En este libro, De Waal plantea que los comportamientos diferenciados por sexo en los seres humanos tienen raíces evolutivas compartidas con otros primates, especialmente chimpancés y bonobos. Según su hipótesis, estas diferencias, aunque no absolutas, se manifiestan en patrones generales y bimodales: los machos tienden a orientarse más hacia el estatus y la confrontación, mientras que las hembras muestran mayor inclinación hacia el cuidado de crías y la cooperación. Argumenta que estas tendencias tienen una base biológica y que los primates aprenden comportamientos de género a través de la imitación de adultos del mismo sexo, lo que sugiere una continuidad entre las dinámicas evolutivas de los primates y las humanas.

El libro, como era de esperarse, suscitó críticas dentro del campo de los estudios sobre comportamiento sexual y estudios de género. Si bien se reconoce la capacidad de De Waal para ilustrar patrones de comportamiento en chimpancés y bonobos, y para cuestionar ciertos estereotipos de género tanto en el mundo animal como en el humano (2), varios críticos han señalado carencias importantes en su análisis del género.

Una de las críticas principales apunta a su tendencia a extrapolar observaciones de primates a los humanos sin una base empírica suficiente, apoyándose en evidencia limitada o anecdótica para sustentar afirmaciones generales. También se le cuestiona su insistencia en tratar al sexo como esencialmente binario, simplificando un concepto que, incluso en el reino animal, muestra una notable variabilidad (no todas las especies tienen machos y hembras, no en todas las hembras cuidan y los machos protegen, no en todas la heterosexualidad es la norma, etc.).

Otro punto de debate es su tratamiento de la interacción entre biología y cultura. Aunque el autor sostiene que género y sexo están entrelazados, se le critica por ignorar investigaciones clave que evidencian la complejidad de los bucles de retroalimentación entre ambos. Por ejemplo, estudios en neuroplasticidad han demostrado que la socialización de género influye en el desarrollo cerebral, lo que, a su vez, puede reforzar diferencias en comportamiento y habilidades que luego se interpretan como biológicamente determinadas.

Además, su enfoque refleja una visión reduccionista de la teoría feminista, al presentarla como un panconstructivismo, es decir, una postura que sostiene que todos los aspectos de la realidad social, incluida la sexualidad, son enteramente construidos por el lenguaje y las normas culturales, sin considerar la agencia del cuerpo ni la materialidad biológica. Esto pasa por alto la pluralidad del feminismo, que en las últimas décadas ha desarrollado posturas claras y contundentes que superan la dicotomía naturaleza/cultura en el análisis de la sexualidad.

Lo fundamental es entender que el libro de Frans de Waal, si bien le puede servir a Rozitchner para intentar fundamentar su visión de la sexualidad humana, no representa la última palabra sobre las relaciones entre género, sexo y comportamiento, sino que se inscribe en un campo de estudios amplio y complejo, con debates diversos y posturas contrapuestas. En este marco, el feminismo no sólo tiene algo valioso para aportar, sino que ya ha producido un vasto cuerpo de investigaciones que enriquecen estas discusiones (3).

Teoría evolutiva y perspectiva feminista: una mirada crítica al argumento de Rozitchner

Que Rozitchner haya elegido el ejemplo de las hembras chimpancé arremolinándose alrededor de una cría es llamativo en el sentido más burdo de un mal argumento: muchas de esas hembras pelean por ser las primeras en alzar al bebé para “ganar experiencia parental”, lo que es una de las principales causas de mortalidad infantil. En estos casos, que son extremadamente comunes, hembras de mayor rango que no están lactando y suelen ser muy jóvenes secuestran a los bebés de hembras subordinadas y, al no tener los recursos para alimentarlos, los retienen hasta que mueren de hambre.

Si esto respondiera a un instinto maternal entendido como un deseo irrefrenable de cuidar, parecería estar bastante mal diseñado. En cambio, lo que sugiere este comportamiento es un mecanismo para que las hembras con más poder adquieran práctica y así mejorar las chances de supervivencia de sus propias crías. Un sistema de selección social en el que no importa si algunas crías mueren en el proceso.

Más allá de este comportamiento usual, las hembras de chimpancé han sido documentadas en múltiples ocasiones atacando en grupo a otras hembras con crías con el objetivo claro e intencional de matarlas. Los científicos plantean la hipótesis de que estos comportamientos han aumentado debido a la reducción de los hábitats y la disminución de las poblaciones de chimpancés causada por la intervención humana, lo que ha intensificado la competencia por recursos entre los grupos.

Es decir, las hembras también participan en la lucha y la defensa territorial, y una de sus estrategias es matar a las crías ajenas para aumentar las probabilidades de supervivencia de las propias. Mientras tanto, los machos no permanecen indiferentes “jugando a la lucha”, sino que han sido observados interviniendo para salvar a las crías, posiblemente porque han copulado con las hembras y sospechan que podrían ser sus hijos.

El camino fácil sería señalar que aquí hay una clara diferencia entre chimpancés y humanos, argumentando que el infanticidio es excepcional en nuestra especie y que Rozitchner está haciendo una extrapolación espuria. Sin embargo, esta conclusión sería apresurada. La diferencia entre humanos y chimpancés en este caso no responde a una imagen idealizada de un instinto maternal abnegado: las hembras humanas también matan a sus propios hijos. De hecho, los humanos, junto con los titíes y los tamarinos, son los únicos primates que cometen infanticidio contra sus propias crías (y ninguna especie lo hace tanto como la humana).

Mientras que en otras especies de primates se han observado hembras transportando por días o semanas a sus crías muertas, en los humanos, hasta hace pocos siglos, era común que las mujeres mataran a sus bebés si nacían con patologías, si ya tenían demasiados hijos o si simplemente no deseaban criarlos. Incluso, el infanticidio humano fue legal durante largos períodos de la historia. Si tomáramos el ejemplo de Rozitchner en serio, su comparación entre chimpancés y humanos se parecería más a una película de terror de Darío Argento que a un documental de Discovery Health.

Sin embargo, estos contraejemplos, por más impactantes que sean, no son la mejor manera de refutar la premisa del video de Rozitchner. Su discurso no sólo ataca a grupos activistas que buscan la ampliación de derechos, sino que también representa un ataque contra el avance de las ciencias. Para ilustrar este argumento, veremos algunas de las principales críticas de la biología evolutiva feminista a esta visión simplista sobre roles de género y primatología.

Y dale con los chimpancés: sesgos en la selección de modelos primates

Uno de los puntos más trabajados en la primatología feminista es la selección de los chimpancés como modelo comparativo por “ser el pariente más cercano al Homo sapiens”. Como señala Sarah Blaffer Hrdy en Mothers and Others (Madres y otros) (2011), existe un sesgo en considerar a los chimpancés como referencia cuando no se sabe si los bonobos descienden de ellos o viceversa. Los chimpancés son más agresivos y esta característica se ajusta mejor a los estereotipos sobre la masculinidad, lo que facilita que su comportamiento se proyecte sobre nuestros ancestros paleolíticos.

Esta elección se vuelve aún más relevante cuando observamos el comportamiento de los bonobos. Al igual que los chimpancés, las sociedades de bonobos presentan dimorfismo —diferencias físicas visibles entre machos y hembras que suelen estar presentes en la mayoría de los individuos— y patrilocalidad —los machos permanecen en el mismo grupo en el que nacieron y las hembras migran—. Sin embargo, a diferencia de sus parientes, los bonobos viven en sociedades matriarcales donde las hembras forman coaliciones que les permiten dominar a los machos. En estos grupos rige una norma fundamental: nadie toca a las crías.

Si bien las hembras asumen la mayor parte del cuidado, lo hacen de manera radicalmente distinta a los chimpancés: al no haber riesgo de infanticidio por parte de otras hembras, el cuidado es colectivo. Además, la protección contra los infanticidios perpetrados por los machos —frecuentes en sociedades con dominación masculina, donde los machos matan a las crías de otros al ascender en rango— es mucho más efectiva. En Bitch (Perra) (2022), la zoóloga Lucy Cooke describe cómo las hembras de bonobo no forman coaliciones para enfrentarse entre sí, sino para limitar el poder de los machos agresivos. Aunque es una especie con patrilocalidad, casi todos los ataques son de hembras a machos, y estos mantienen un vínculo estrecho con sus madres, quienes los protegen de otras hembras.

Esto desafía el modelo tradicional de roles de género en el que unos cuidan y otros protegen, no porque haya una simple «inversión», sino porque la dinámica social es completamente distinta. A diferencia de los grupos de chimpancés, que al encontrarse suelen enfrentarse usando las habilidades adquiridas “jugando a la lucha”, los bonobos evitan los conflictos a través del sexo, que es variado y sin restricciones. La actividad sexual más frecuente entre las hembras es el frotamiento genital, que prefieren por sobre el sexo con machos. Este comportamiento les permite generar alianzas, ya que ninguna permanece en el grupo en el que nació.

En esta especie, existe una separación parcial entre sexo y reproducción, y las hembras inician la actividad sexual incluso fuera de su período fértil. Se miran a los ojos, se besan con lengua, practican sexo oral y utilizan objetos como juguetes sexuales(4). Todo esto se aleja por completo de la idea de la sexualidad como un mero subproducto de la reproducción o de un sistema en el que los machos dominantes, gracias a sus habilidades de lucha, monopolizan la reproducción y esparcen sus genes.

Aunque Rozitchner no lo menciona, su discurso apela a este imaginario. Como sugiere Cooke, si hubiéramos estudiado primero a los bonobos en lugar de a los chimpancés, podríamos haber asumido que los homínidos vivían en sociedades matriarcales donde el sexo tenía una función social multifacética y la guerra era inexistente.

Hembras bonobo socializando a través del sexo.

Desde esta perspectiva, la observación de los bonobos demuestra que, en el mundo animal, el hecho de que las hembras sean las principales encargadas del cuidado de las crías no implica necesariamente que la sociedad se organice en torno a vínculos sexuales heterosexuales ni que los machos sean los responsables exclusivos de la defensa del territorio y la protección de los bebés.

El rol del cuidado masculino: tan natural como la cultura

Otro punto clave es que todos los días vemos varones cuidando bebés. El argumento de Rozitchner implica que esto ocurre únicamente por imposición cultural y que la indiferencia de los machos chimpancés hacia las crías basta como explicación. Sin embargo, los machos de chimpancé sí muestran conductas de cuidado en diversas circunstancias. Resulta difícil comprender por qué alguien se expondría públicamente con un argumento tan débil. Sin embargo, precisamente por eso, la elección de este ejemplo revela una vez más la intención política subyacente en estas declaraciones: el coach de bienestar corporativo busca sostener que los machos no tienen ninguna “predisposición natural” para el cuidado.

Volviendo a Sarah Blaffer Hrdy, la antropóloga documenta que, al igual que en otras especies de mamíferos con alto grado de cuidado masculino, los hombres experimentan alteraciones fisiológicas simplemente al pasar tiempo en contacto cercano con embarazadas y recién nacidos. Esto sugiere que el cuidado paterno es una parte integral de las adaptaciones humanas desde hace mucho tiempo.

Por ejemplo, los niveles de prolactina en hombres que comparten intimidad con embarazadas o bebés recién nacidos son significativamente más altos que en otros hombres, mientras que la testosterona tiende a disminuir. Los experimentos muestran que sólo 15 minutos sosteniendo a un bebé elevan la prolactina en varones y que, cuanto más interactúan y responden a los niños, más probable es que su testosterona siga bajando mientras continúan brindando cuidados (5).

En una entrevista, Sarah Blaffer Hrdy explica:

“Las moléculas que contribuyen al cuidado masculino en los peces son, o las mismas moléculas o sus homólogas a las de los mamíferos. La prolactina en realidad primero evoluciona para controlar el equilibrio del agua en los peces y ranas. Si nos fijamos en los caballitos de mar, que es donde la hembra inyecta sus huevos en un saco en el vientre del macho, mientras están allí, es la prolactina la que le induce al macho a producir una sustancia nutritiva dentro de su vientre para alimentar a esos bebés, y también para proporcionarles oxígeno. No es la lactancia, pero funcionalmente es la misma cosa. Así que en el libro sostengo que si buscamos los orígenes del cuidado parental hay que decir que el cuidado paterno evolucionó antes que el materno.”

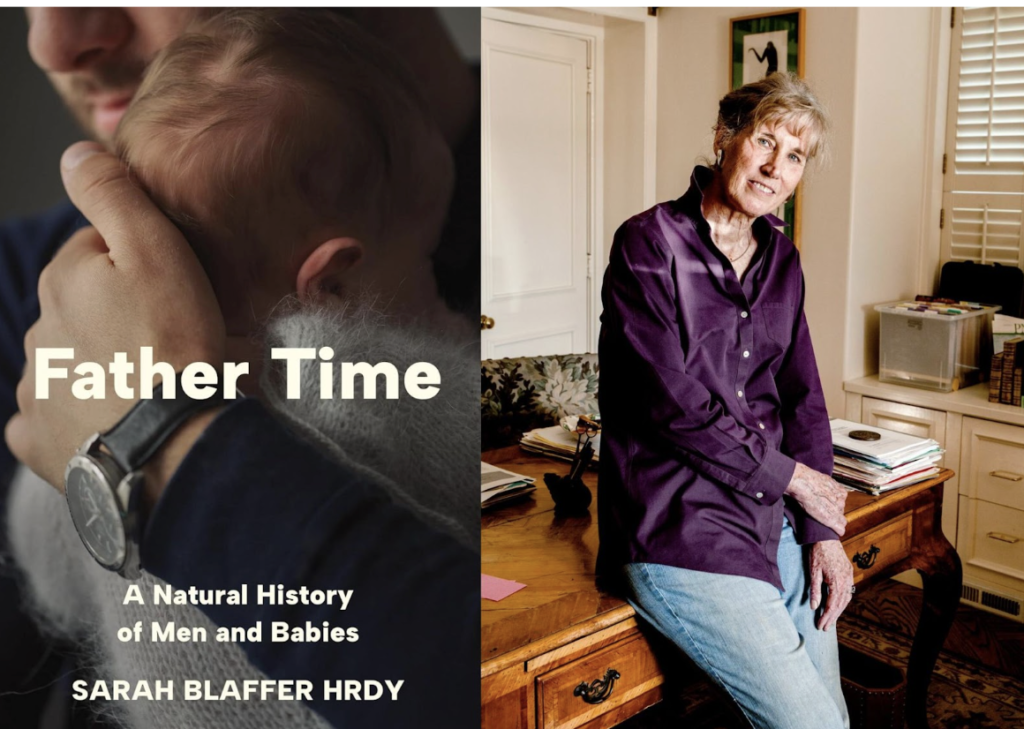

Blaffer Hrdy enmarca estas observaciones en una hipótesis contundente: la gran diferencia entre los humanos y otros grandes simios radica en su capacidad para participar en actividades colaborativas, siendo la crianza una de las principales impulsoras de estas habilidades. Desde Mothers and Others hasta su libro más reciente, Father Time (Tiempo paterno) (2024), la primatóloga ha desarrollado la idea de que la dependencia extrema de las crías humanas para sobrevivir y crecer ha hecho que su cuidado sea necesariamente compartido.

Los infanticidios humanos, mencionados anteriormente, podrían estar influidos por la percepción de la disponibilidad de apoyo para la crianza. En otros primates, donde el cuidado es casi exclusivamente materno, la supervivencia de una cría depende únicamente de la madre, por lo que no hay muchas razones para matar a la propia descendencia. En cambio, en los humanos, si una madre no cuenta con una red de cuidadores que la asista, la supervivencia de su hijo no está garantizada.

Cooperación y reputación: la supervivencia humana como acto colaborativo

La idea de que los machos competían entre sí y las hembras elegían al mejor macho no es un buen modelo para entender las sociedades humanas del Pleistoceno. En aquel período, las lluvias torrenciales, sequías y otros cambios climáticos dificultaban enormemente la provisión de alimentos, por lo que resulta improbable pensar en un sistema donde los hombres salieran a cazar y abastecieran de alimento a mujeres dedicadas exclusivamente a la crianza. Todas las personas tenían que hacer de todo.

Quienes salían a cazar y recolectar dependían de que otros, que habían tenido mejor suerte ese día, compartieran sus presas y frutos. Al mismo tiempo, era necesario que hubiera personas ocupándose de los niños. “Se necesitaban unos a otros, y eso significaba que la gente debía preocuparse por lo que otros pensaban de ellos. La reputación se volvió un factor crucial. Los hombres competían por ser los más generosos en lugar de, como un chimpancé, obtener la mayor cantidad de carne para el macho dominante”, sostiene Hrdy.

Por último, la idea de que ciertos intelectuales estarían promoviendo ideas falsas e ignorantes para perjudicar a los varones —quienes, según esta visión, estarían siendo caricaturizados y estigmatizados por el feminismo a causa de sus pulsiones naturales— también queda claramente refutada por Hrdy:

“Lo que el trabajo con el cerebro está mostrando es que el cuidado proporciona una liberación de dopamina, lo mismo que con respuestas placenteras. Por otro lado, tenemos muchas muertes por desesperación de hombres que mueren por sobredosis o suicidio, que se sienten desplazados, innecesarios. Pues bien, en lugar de quejarse, preocúpense, expresen sus emociones afectuosas y se sentirán más realizados (…) A los hombres les preocupa que cuando baja la testosterona se conviertan en débiles o menos competitivos. Eso no es necesariamente cierto, además lo que sí sabemos es que la testosterona interfiere con su sistema inmunológico y también, en la medida en que está involucrada en el aumento de la agresividad, son más propensos a morir y están tomando más riesgos. Los hombres mueren a lo largo de la historia más que las mujeres porque están más involucrados en la violencia. Ahí están los costos sociales de mantener estas ideas. Si nos fijamos a través de las culturas y la Historia, son las sociedades muy patriarcales donde los hombres no están cerca de los niños las que son más belicosas.”

Jugar a la lucha: naturaleza vs. cultura, una guerra contra los valores colectivos

Como hemos visto a lo largo de este artículo, el video de Rozitchner está lejos de ser una pieza informativa o de divulgación; es, en cambio, una colaboración directa con las políticas de desmantelamiento de la Educación Sexual Integral, inclusive aunque no haya sido intencionalmente planeado de ese modo. No incluye enlaces, no promociona un curso ni redirige a ningún tipo de profundización.

Los anuncios sobre el retiro de materiales, como señalamos, van acompañados de declaraciones imprecisas sobre los motivos de esta decisión. Sin embargo, si hay algo que deja en evidencia que las intenciones no responden a la reparación que se invoca como justificación, es que la implementación de estas políticas no viene acompañada de una propuesta alternativa. Si la ESI estuviera moldeando la subjetividad social de manera estructuralmente dañina, ¿no sería responsabilidad de los funcionarios impulsar una reforma acorde a estos supuestos efectos? ¿Cómo una mera censura de materiales podría reparar una supuesta devastación cultural que, según sostienen, ha modificado los comportamientos de gran parte de la población en detrimento del bien común? Incluso si aceptáramos los fundamentos que presentan, las medidas siguen sin tener sentido.

Una declaración de una fuente anónima del Ministerio deja en claro este punto: “Después [de las escuela], en sus casas, que las familias les enseñen lo que se les canta, pero el Estado en esas cosas [la educación sexual] no se mete”. La idea de que la educación en temas fundamentales como la no discriminación, el derecho a la identidad de género o el acceso a la salud no son responsabilidad del Estado refuerza la concepción de los hijos como propiedad privada, despojando a los contenidos curriculares de su función igualadora.

Si cada persona es educada exclusivamente según los valores de su familia, se asume que no es necesario definir valores compartidos a nivel colectivo. En este marco, el respeto a la diversidad sexual deja de considerarse un bien común y la homofobia deja de verse como una amenaza para la convivencia social, pasando a ser una mera opinión personal, válida y replicable.

Por supuesto, esta idea se alinea con la (falsa) homología entre la sociedad humana y la de los chimpancés: cada hembra cuida exclusivamente de su cría porque los demás representan una amenaza. La sociedad es competitiva, está basada en la guerra y quienes la ganan imponen su dominio sobre los otros. Cada familia enseña lo que quiere, y luego las personas se enfrentan, porque no podemos imaginar una deliberación al estilo del ágora cuando algunos sostienen que otros no deberían existir. En este esquema, la mediación es la fuerza, ya que no hay un consenso colectivo sobre qué valores deben promoverse.

Si, en cambio, aceptamos que el sexismo, la homofobia y la transfobia no son deseables, al menos se establece que los comportamientos violentos hacia otros en función de su identidad de género u orientación sexual no son aceptables. En defensa de su hipótesis sobre el salto evolutivo impulsado por la crianza cooperativa, Sarah Blaffer Hrdy afirma: “A los niños les va mejor en sociedades donde la crianza es considerada demasiado importante como para dejarla completamente en manos de los padres”.

Todo lo expuesto demuestra que, cuando apelan al “rigor biológico”, en realidad están planteando que la escuela debe ser un espacio donde se enseñe que solo quienes viven de acuerdo con la supuesta “naturaleza” de nuestra especie son verdaderamente humanos, mientras que los demás no. Que quienes desafían los roles de género tradicionales son el producto de deformaciones culturales que los han despojado de su humanidad. Y que, en consecuencia, el conflicto entre “humanos” y “deformados” no solo es inevitable, sino esperable. Esta idea no es otra cosa que una incitación a la violencia.

La epistemología feminista, en cambio, propone una visión distinta sobre la relación entre cultura y naturaleza. La filósofa y bióloga Anne Fausto-Sterling, en Sex/Gender: Biology in a Social World (Sexo/género: Biología en un mundo social) (2012), utiliza una metáfora esclarecedora: si imaginamos que el rasgo «quiero cuidar niños» es un balde de 100 litros de agua y que dos mangueras lo llenan —una representando la naturaleza y otra la cultura—, podríamos pensar que si una aporta 70 litros y la otra 30, entonces el rasgo se debe en un 70 % a la naturaleza y en un 30 % a la cultura. Sin embargo, si en lugar de medir cuánta agua agrega cada una, consideramos que la naturaleza es la manguera y la cultura el balde, la pregunta sobre qué porcentaje corresponde a cada una deja de tener sentido: sin manguera no habría agua, pero sin balde tampoco. Esta forma de plantear la metáfora muestra que naturaleza y cultura no son fuerzas separadas que aportan en proporciones fijas, sino que ambas estructuran por completo el proceso.

No existe una naturaleza previa sobre la que la cultura se imprima. Lo que hay, en cambio, es un mundo animal extremadamente diverso, con una gran variedad de configuraciones fisiológicas, reproductivas y de roles sociales, donde los seres que conviven establecen reglas y acuerdos de apoyo mutuo y colaboración.

La extrema plasticidad de estos sistemas es lo que permitió la existencia de una Educación Sexual Integral capaz de generar un impacto significativo en la cantidad de denuncias por abuso sexual infantil, así como en la implementación de guías de atención integral para la salud de niñeces y adolescencias trans, travestis y no binarias. Pero es esta misma plasticidad la que, en el contexto actual, nos expone al riesgo de asumir que lo esperable es defendernos —atacando— de cualquiera que no pertenezca a nuestra “manada”.

Notas al pie:

(1): Cabe destacar que el gobierno nacional no fue el primero en adoptar esta medida. El gobierno porteño también retiró materiales similares de su web, supuestamente de manera temporal, con el argumento de realizar un “estudio neutral” para evaluar cuáles serán repuestos. La diferencia entre ambas políticas radica en su alcance: mientras la gestión de Jorge Macri eliminó por completo los materiales del área de ESI, el gobierno nacional realizó una selección. Según lo declarado por funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, la ausencia de estos contenidos se mantendrá al menos hasta el inicio del ciclo lectivo.

(2): Cabe destacar que la obra de Frans de Waal contiene múltiples argumentos en favor de la diversidad sexual y de identidad de género, explorando la variabilidad en los comportamientos sexuales y sociales de los primates. Sin embargo, estos aspectos fueron omitidos por Rozitchner en su video, lo que sugiere una selección interesada de la referencia para reforzar su postura.

(3): Aunque De Waal demuestra haber leído a autoras feministas que abordan estas temáticas, es evidente que selecciona cuidadosamente qué incluir en la conversación y qué dejar afuera. Al hacerlo, omite numerosos estudios feministas que podrían desafiar directamente sus ideas en torno a los comportamientos y preferencias de género de machos y hembras, incluso en los términos biológicos y conductuales que él privilegia. Esto limita la amplitud de su análisis y subraya la importancia de considerar el tema desde perspectivas plurales y críticas.

(4): Incluso, son el único primate observado copulando cara a cara. Esta posición, conocida como «el misionero» entre humanos, tiene este nombre porque los colonizadores europeos consideraban que esta forma de aparearse era una marca de separación entre su humanidad y la «animalidad» de los pueblos originarios.

(5): Dado que la prolactina suele asociarse con la feminidad y la testosterona con la masculinidad —aunque ambas cumplen múltiples funciones en todos los cuerpos—, es importante señalar que estas fluctuaciones hormonales no “feminizan” a los hombres ni los vuelven “más maternales”. Su único efecto comprobado es el aumento de la sensibilidad a los llantos y otras señales infantiles. En especies sin cuidado masculino, en cambio, no se observan estos cambios hormonales en los momentos previos o posteriores al parto.